郑泉水:点燃“创生”之火

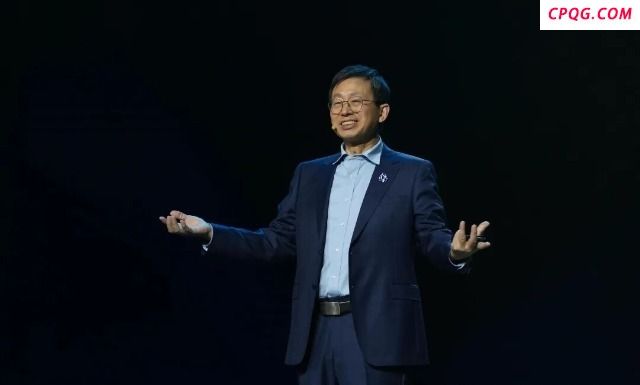

“AI时代,更需要敢于探索未知的创新能力。”近日,中国科学院院士、清华大学钱学森力学班首席教授郑泉水在人文清华讲坛演讲时强调。在郑泉水看来,数智时代的教育要从教育、创新、人才的本质出发,而“以创新为内生动力,牵引人成长”的“创生教育”让人们隐隐看到了一种数智时代全新教育范式的曙光。20余年创新人才培养的实践与探索,让郑泉水深刻体会到“破界”的重要性,也坚定了他推动创新教育的信念。他把自己的成长经历以及从主办拔尖创新培养班中所获得的经验,都凝结在新书《破界创生——从清华钱学森班到深圳零一学院的创生教育》中,“教育不仅仅是知识的传授,更应该是创造力的培养和心智的启发。”他说。

《破界创生:从清华钱学森班到深圳零一学院的创生教育》

郑泉水著

清华大学出版社2025年3月出版

从“解题”到“破题”

教育如何唤醒内生动力?

创造,是郑泉水的人生底色。从江西金溪的小镇到清华大学的讲堂,他的人生轨迹始终贯穿着强烈的自驱力和对未知领域的执着探索。

小学三年级的郑泉水因沉迷《西游记》读坏了眼睛,四五百度的近视让黑板上的字迹变得模糊,却意外为他打开了“自学”的大门。看不清板书,他就自己预习复习,把课本啃得滚瓜烂熟,在课上“开小差”,自己消化课本内容、琢磨难题。老师知道他的“特殊情况”,默许他按照自己的节奏学习——这种“不管不问”的自由,反而让他养成了专注的特点,每次考试也都名列前茅。“看不见黑板,反而让我摆脱了课堂的束缚,能沉下心做自己想做的事。”郑泉水回忆到。

这些童年的特殊经历,都悄然塑造着他的性格——不被环境定义,在有限的条件里,把每一件“想做的事”做到极致。

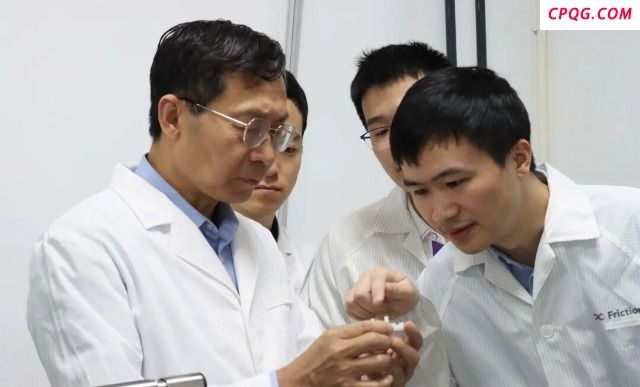

进入科研领域后,郑泉水又一次次“不被环境定义”,选择挑战“无人区”。从本科时期踏足张量分析这片“学术荒漠”,到在国际上率先构建本构方程张量函数表示理论;从挑战“摩擦必然存在”的常识,到发现“自超滑”现象并推动其从实验室走向产业应用——他始终以问题为导向,敢于涉足他人未曾踏足的领域。“问题是最好的老师”是郑泉水常挂在嘴边的话,也让他深刻认识到“以问题驱动学习”的重要性。“真正具有创造力的人才,往往不是在标准路径中培养出来的,而是在自由、试错、跨界的实践中成长起来的。”他意识到,技术的“从1到N”需要创新型人才的支撑,而人才的培养,更需要教育模式的“从0到1”。于是,在完成“自超滑”这一颠覆性技术“从0到1”的突破后,郑泉水开始将目光投向更根本的“人的创造力的培养”。这位科研的领域的先锋,积极投入到了教育改革的实践当中,躬耕十余年,让“创生教育”从理念走向实证,把“试验田”开垦为“示范田”。

郑泉水在人文清华讲坛演讲

从钱班到零一

构建“创生教育”的生态系统

2009年,教育部启动“基础学科拔尖学生培养试验计划”,清华大学钱学森力学班(以下简称“钱班”)应运而生。

为帮助学生找到自己的热爱,钱班打破院系壁垒,支持学生跨学科选课、进实验室、自主探索。“研究是培养人的脚手架。”“不允许犯错就是不允许创新。”在此理念引导下,钱班逐步形成“进阶研究、精深学习”的培养体系:大一每周做半天研究,大二每周做一天研究,大一大二通过X-idea探索真实挑战问题,强化科研训练;大三每周做两天研究,开展为期一年的开放式研究;大四做研究时长半年以上,赴全球顶尖高校或企业开展高年级学生研究员计划,在真实世界中解决真实问题。通过这一体系,学生逐步完成从提出问题到科研实践的转变。

首届学生杨锦的经历便生动诠释了钱班教育理念的魅力。在大一时,杨锦受郑泉水鼓励参与实验室课题研究。一次在流体实验中,他敏锐捕捉到一个奇特现象:水面上带有微小颗粒的泡泡,竟能数月不破。郑泉水凭借敏锐洞察力,瞬间意识到这一现象背后或许潜藏着重大科学问题。他马上鼓励杨锦深入探究,引导其开启这段充满未知的科研之旅。此后半年,杨锦全身心投入对这个特殊气泡的研究中,反复调试各项参数,不断修改实验方案,在反反复复的失败中坚持了下来。他逐渐发现微米颗粒在气泡界面形成特殊结构,如同“护盾”一般,有效延长了气泡的寿命。这一成果意义非凡,不仅被写入清华校史,更让杨锦实现了从被动学习到主动探索科研的巨大转变。

在钱班,像杨锦这样的学生还有很多,一批批青年学者和科研新星从钱班走出,他们有的继续科研深造,有的扎根行业前沿,成为清华园内这个“卓越孵化器”的生动注脚。

钱班的成功,让郑泉水看到了创新教育的更多可能。2021年,他在深圳创办零一学院,提出“创生教育”理念——不局限于拔尖学生,而是让更多年轻人拥有“自我点火”的机会。

在零一学院,没有固定课表,学生跟随跨学科课题找方向,导师“并肩同行”而非代替决定。郑泉水想将零一学院打造成一个“未来大学的试验田”,让每个有想法、有天赋的人都能尽情发挥热爱。创办仅数年,零一学院吸引了来自不同学科背景的学生加入,他们有的在跨学科项目中取得国际奖项,有的把科研成果转化为实际应用,越来越多的学生找到了兴趣所在,完成了从“被动接受”到 “主动创造”的蜕变。

郑泉水院士与团队研发场景

迈向“X型”社会

以创生教育回应时代之问

郑泉水把零一学院学生的核心能力总结为“五维驱动力”:内生动力、开放性、坚毅力、智慧、领导力。在他看来,这是AI时代最稀缺的品质——机器可以比人更快地完成“规定动作”,但真正不可替代的,是人类敢于选择未知难题、敢于试错、敢于在热爱中创造。

具备“五维驱动力”的学生正是郑泉水所推崇的“X型”人才。他将人才分为“A型”与“X型”:前者追求标准答案、强求完美,后者敢于探险、发挥长板、拥抱创新。在他看来,近200年的工业时代推崇“A型人才”,但在AI时代,“X型人才”因其创新与探索能力而更具不可替代性,“X型学子”的培养愈发迫切。他所希望培养的创新人才不仅要掌握先进的技术,还要具备将这些技术应用于实际问题的能力,以推动社会的可持续发展。

为此,从钱班到零一学院,郑泉水从小规模试验班做起,逐步探索更大规模更为系统化的试验,创生教育作为一种全新的教育模式,从清华园萌芽,并在深圳这片充满创新活力的沃土中扎根,正在引起全球范围内的广泛关注。郑泉水也在实践中不断丰富着对“钱学森之问”的系统性思考。“创生教育不仅适用于清华、钱班,而是适用于所有人、所有年龄段的教育模式。”郑泉水表示,不同阶段内驱力培养方式不同:幼儿园、小学以兴趣为主,中学以能力与责任操练为主,大学则以实现自我价值为主。“只要找到激情,人人都是天才。”在他看来,真正的创新教育不是培养“优秀的复制品”,而是要唤醒每个人未知的天赋,带领他们找到自己的热爱,帮助他们走出属于自己的独特道路。

从江西浒湾的自学少年,到攻克“无人区”的力学先锋,再到创生教育的“点灯人”,郑泉水在一次次破界与创生中走出了自己的独特道路,同时也证明了教育可以有另一种模样——在宽容、开放的土壤中滋养创新的内生动力,帮助学生实现从兴趣探索到科研实践的体系化、个性化成长。

“只有当‘X型人才’和‘X型组织’越来越多,我们才能成为‘X型国家’,建成真正有活力的创新型社会。”郑泉水说,“希望这种创新教育实践能为全球教育变革提供新的思路和方向,最终为人类命运共同体的可持续发展贡献独特的历史力量。”(中国教育新闻网记者 彭诗韵)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文地址:http://cpqg.com/html/jiaoyu/257965.html