“强制社保”是咋回事?新规6问6答 热议背后的社保新规解析

近期,“全民强制社保”话题引发热议。这一话题源自最高法发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》中关于社保条款的新规。新规明确,无论双方协商还是劳动者单方承诺,任何“不缴社保”的约定都是无效的。劳动者有权据此解除劳动合同,并要求公司支付经济补偿。

社会保险是国家以保险的方式建立的一项社会保障制度,由符合法律规定的参保人预先缴纳保险费,在参保人年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下由基金支付相关费用。社会保险不仅为参保人提供经济保障,还发挥了缓和劳资矛盾、收入再分配、维护社会稳定和促进社会公平的功能。

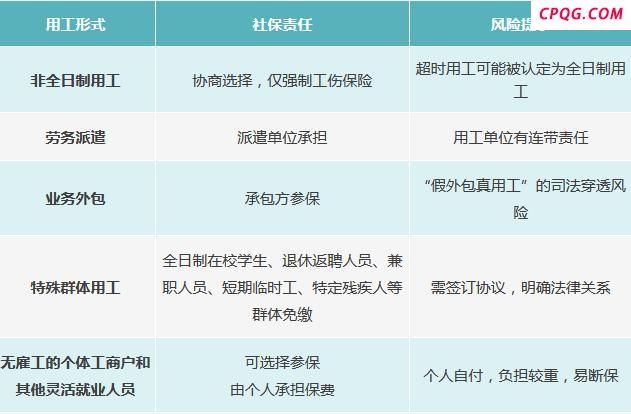

社会上存在“漏保”和“断保”现象的原因主要有两个:一是社会保险抵御的生活风险和职业风险发生概率低,且如老龄化等风险往往发生在若干年之后,职工和单位都可能存在侥幸心理和短视行为,选择不参保以获得更高的实发工资;二是当前采用单位代扣代缴的方式,单位掌握参保和缴费的主动权,劳动者为了获得工作机会,惮于向单位提出社保要求。这两个原因导致了法定强制的社会保险制度在实践中的执行不力。

根据解释(二),用人单位与劳动者关于不缴纳社会保险费的任何约定或单方承诺均属无效。劳动者可据此解除劳动合同并要求经济补偿,而用人单位补缴社保费后,有权要求劳动者返还已支付的补偿费用。针对实践中存在的“漏保”“断保”现象,司法解释突破了民法上的意思自治原则,堵住“形式自愿”的规避路径,确立“补缴+追偿”双向责任机制,提高制度执行效率。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文地址:http://cpqg.com/html/xinwen/chuangyezixun/213023.html