胡塞武装为何如此彪悍 宗教与地缘的深层解码

胡塞武装的底层逻辑与全球博弈从宗教抗争到地缘革命的深层解码。

胡塞武装的宗教根基植根于也门北部的什叶派宰德派传统。这个自公元9世纪形成的教派分支,在也门复杂的地缘政治中始终保持着独特的政治诉求。1962年也门革命后,宰德派逐渐被边缘化,这种宗教少数派的身份焦虑在创始人侯赛因·胡塞1992年建立"青年信仰者"组织时便注定了其与中央政权的结构性矛盾。2004年侯赛因·胡塞牺牲成为关键转折点,他的弟弟阿卜杜勒·马利克·胡塞将组织更名为"胡塞武装",完成了从宗教复兴运动向准军事组织的蜕变。这种转变暗合了中东什叶派觉醒的大潮:2011年"阿拉伯之春"后,胡塞武装利用萨那权力真空夺取首都,实质上复制了伊朗1979年伊斯兰革命的路径。他们提出的"真主至大,美国去死,以色列去死"口号,将宗教救赎与反殖民叙事融合在一起。

伊朗深度介入构建了胡塞武装的现代化战争能力。德黑兰通过"抵抗之弧"战略,将胡塞武装打造成牵制美以的南翼支柱。情报显示,伊朗革命卫队"圣城旅"自2015年起系统传授导弹技术,将胡塞武装的武器库从AK-47升级到"巴勒斯坦-2"高超音速导弹。这种代理人战争模式创造性地解决了伊朗的地缘困局:既避免与美以直接冲突,又能将战线推进到红海咽喉要道。技术转让的细节彰显伊朗的战略智慧。胡塞武装获得的"巴德尔"中程导弹射程覆盖以色列全境,"见证者-136"无人机则采用民用部件规避制裁。更关键的是作战指挥系统的移植——2024年8月美以特种部队突袭失败,正因俄罗斯卫星情报经伊朗中转至胡塞指挥部。这种三位一体的支持体系,使也门战场成为检验"非对称战争"理论的试验场。

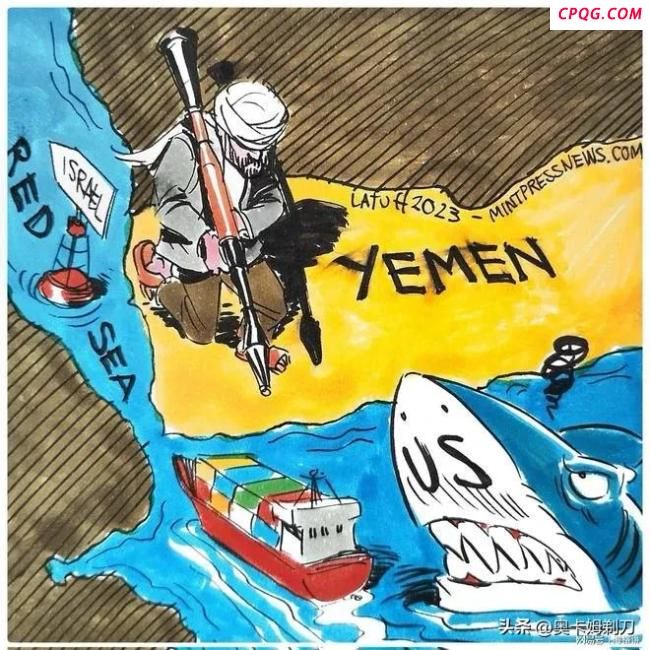

胡塞武装对曼德海峡的掌控重塑了全球航运版图。这个宽仅32公里的水道,每日通过价值35亿美元的货物,控制它就扼住了欧洲能源动脉。胡塞武装2024年12月宣布的海上封锁,本质上是将地理优势转化为政治筹码的经典操作。他们用造价3000美元的无人机迫使价值百亿的航母战斗群后撤,创造了"蚂蚁绊倒大象"的现代战争神话。对以色列的打击更显露精确的地缘算计。2025年3月对特拉维夫的导弹袭击,故意选择逾越节前夕制造恐慌;针对本·古里安机场的持续攻击,则瞄准以色列70%国际航班的咽喉。这种"痛点打击"策略,使胡塞武装用1%的军费消耗,造成以色列旅游业损失超200亿美元。当铁穹系统拦截成本高达每次200万美元时,经济消耗战的天平已然倾斜。

胡塞武装成功将地区冲突升华为文明对抗叙事。他们创造的"巴勒斯坦-2"导弹命名法,巧妙地将技术武器转化为政治符号。每次袭击声明都嵌入加沙伤亡数据,如2025年3月行动特别强调"回应单日412名巴勒斯坦人遇难",这种道德指控使其在国际舆论场获得超出实力的道义优势。社交媒体时代的传播战更显功力。胡塞武装宣传部熟练运用TikTok展示导弹命中瞬间,用无人机视角拍摄的美舰规避画面在推特获得百万转发。这种"直播战争"新模式,使其超越哈马斯、真主党等前辈,成为Z世代的抵抗偶像。阿拉伯民调显示,18-35岁群体对胡塞的支持率高达68%,远超传统政治力量。

胡塞武装的崛起折射出全球权力转移的深流。俄罗斯的卫星情报支持、中国"劝和促谈"的平衡外交、印度在能源危机中的摇摆,共同勾勒出后美国时代的多极格局雏形。特别是2024年沙特支付700亿美元战争赔款的决定,标志着海湾国家开始摆脱美国安全依赖,寻求战略自主。美国则陷入"帝国过度扩张"的经典困境。五角大楼文件显示,为应对胡塞袭扰,美军被迫将30%的西太平洋军力回调中东,这直接导致2025年台海危机时的力量真空。而胡塞武装用2000架无人机消耗掉美军价值40亿美元的拦截导弹,堪称现代版的"波斯木马"。

胡塞武装的战术创新重新定义了现代战争规则。他们创造的"蜂群战术2.0"版本,实现无人机、导弹、网络攻击的立体协同。2025年3月对"杜鲁门"号航母的六天连续打击,就是通过电磁干扰突破宙斯盾系统,再用超低空无人机实施饱和攻击。这种"跨域协同"战法,使得传统军事优势在也门山地间消解于无形。更深远的影响在于战争伦理的重构。当胡塞武装用民用渔船布设智能水雷,用改装皮卡发射GPS制导火箭时,模糊了战斗人员与平民的界限。这种"超限战"实践,不仅挑战了日内瓦公约体系,更预示着未来冲突形态的根本变革。

持续对抗正在制造人道主义黑洞。2025年4月美军对拉斯伊萨港的空袭导致74名平民死亡,其中包含5名抢救伤员的医护人员。这种暴行-报复的恶性循环,使得也门1600万饥荒人口成为大国博弈的祭品。但胡塞武装巧妙地将人道灾难转化为政治资本,每次袭击都附带粮食援助直播,塑造"抵抗者兼拯救者"的双重形象。破局之路或许藏在中国的"全球安全倡议"中。2025年3月也门问题国际会议提出的"双暂停"方案(暂停军事行动与暂停制裁),首次获得美胡双方谨慎回应。这种跳出零和博弈的东方智慧,或将开启冲突政治解决的新窗口。

胡塞武装作为中东地区的重要力量,其反美反以立场极为鲜明。他们高喊“打倒美国,打倒以色列”,这一立场不仅基于对某些侵犯他国权益行为的反抗,更被视为对公平正义的捍卫。在国际社会中,如此直接且坚定地反对美以霸权的力量并不多见,胡塞武装因此被不少人视作反霸权反侵略、追求公平正义的代表。胡塞武装的反以立场与中东复杂的宗教矛盾、地缘博弈紧密相关。他们将自己视为巴勒斯坦事业的支持者,通过军事行动表达对以色列的不满。这种立场既是为了在阿拉伯世界树立抵抗形象、增强内部凝聚力,也是伊朗与以色列在中东影响力较量的体现。胡塞武装的行动,是中东地区长期积累矛盾的集中爆发,其存在与行动让美以感到忌惮。

胡塞武装之所以能保持强硬姿态,得益于背后一张复杂的支持网。伊朗是其最直接的“军火库”,提供武器、技术并手把手教他们打游击。黎巴嫩真主党则担任战术导师,而朝鲜也偷偷摸摸地提供武器。此外,俄罗斯在背后默默提供情报支持,而资金方面,胡塞武装更是有自己的生财之道,如控制红海要道收取过路费等。这些支持形成了一个坚不可摧的网络,让胡塞武装能在中东乱局中屹立不倒。胡塞武装的强硬姿态不仅基于背后的支持,还源于其深远的战略考量。他们试图通过军事行动提振自身及支持者的士气,并对以色列的战略部署做出有力回应。同时,胡塞武装也不希望美伊谈判取得实质性进展,担忧伊朗因谈判调整战略方向而减少对自身的支持力度。因此,对以色列发动袭击,或暗含干扰美伊谈判进程、维持现有战略态势的意图。

在这场持续十余年的地缘博弈中,胡塞武装用拖鞋与导弹的奇妙组合,击碎了西方中心主义的神话。他们的抗争既是什叶派千年悲愿的现代表达,更是全球南方国家寻求秩序变革的缩影。当"巴勒斯坦-2"导弹划破红海夜空时,我们看到的不仅是一个武装组织的逆袭,更是一个时代的侧影。在这个强权政治渐次解构的世界,所有被压抑的声音终将找到自己的战场。胡塞武装的存在与行动,是中东复杂局势下多方力量博弈的体现。他们敢于挑战美以霸权,背后有着复杂的宗教、地缘政治以及军事考量。尽管面临国际社会的广泛谴责和美以的军事压力,但胡塞武装凭借背后的支持网络和坚定的战略意志,继续在中东舞台上发挥着不可忽视的作用。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文地址:http://cpqg.com/html/xinwen/junshixinwen/81879.html